群知能

群知能が分散型AIをどう推進するかを探る。PSO、ACO、そしてドローンやスマートシティUltralytics を用いた実世界での応用事例について学ぶ。

群知能(SI)とは、分散型で自己組織化するシステムの集合的行動を定義する概念であり、典型的には自然界または人工的なシステムを指す。この概念は、アリのコロニー、鳥の群れ、魚の群れ、細菌の増殖など、自然界に見られる生物学的システムから多大な着想を得ている。人工知能(AI)の文脈において、群知能システムは、互いに局所的に相互作用し、環境と関わる単純なエージェントの集合体で構成される。個々のエージェントの行動を指示する中央集権的な制御構造は存在しないが、そのようなエージェント間の局所的相互作用が「自己組織化」という現象を引き起こす。

知能システムは、単純なエージェントの集団から構成され、各エージェントは局所的に相互に、また環境と相互作用する。個々のエージェントの行動を指示する中央集権的な制御構造は存在しないが、そのようなエージェント間の局所的な相互作用により、「知的な」グローバルな行動が出現し、単一の個体では不可能な複雑な課題を解決することが可能となる。

中核メカニズムとアルゴリズム

群知能の力は、非線形問題を協調によって解決する能力にある。これらのシステムにおける個体は、「分離」「整列」「凝集」と称される単純な規則に従うことで、集団が動的な環境をナビゲートすることを可能にする。このアプローチは、探索空間が広大かつ複雑な最適化アルゴリズムにおいて特に有効である。

最も著名なアルゴリズム実装の2つには以下が含まれる:

-

粒子群最適化(PSO):鳥の群れの社会的行動に着想を得たPSOは、

与えられた品質指標に関して候補解を反復的に改善することで問題を最適化する。

ニューラルネットワークの学習や最適ハイパーパラメータの探索に広く用いられる。

粒子群最適化の仕組みについてさらに読み進めることで、

その数学的基礎を理解することができる。

-

蟻コロニー最適化(ACO):蟻の採餌行動、特にコロニーと餌源の間でフェロモン経路を用いて最短経路を見つける方法に基づいている。ACOは、電気通信や物流業務における経路計画問題に頻繁に応用される。

コンピュータビジョンにおける群知能

コンピュータビジョン(CV)の分野において、群知能は機械が世界を認識し解釈する方法を革新している。単一のモノリシックモデルに依存する代わりに、群ベースのアプローチは複数の軽量エージェント(多くの場合エッジコンピューティングデバイスに展開)を活用し、データを収集し推論を協調的に実行する。

実際のアプリケーション

-

自律型ドローンによる捜索救助:災害現場では、単体のドローンのバッテリー持続時間と視野範囲には限界がある。しかし自律型ドローンの群れは広範囲を効率的にカバーできる。YOLO26などの物体検出モデルを搭載したこれらのドローンは、検知座標を相互に伝達する。 生存の兆候を検知したドローンは、他のドローンに集合して確認するよう信号を送ることができ、人間のパイロットからの継続的な指示を必要とせずに、リアルタイムで検索経路を最適化します。

-

スマートシティ交通管理:現代の都市計画では、スマートシティにおいてAIを活用し渋滞を緩和する。群れとして機能する交通カメラが都市全体の交差点を監視する。遅延を生む中央集約型処理ではなく、分散型エージェントがエッジAIを用いて、局所的な交通量と近隣データを基に信号タイミングを動的に調整する。この分散型アプローチにより交通網全体が自律最適化され、待機時間と排出ガスを削減する。

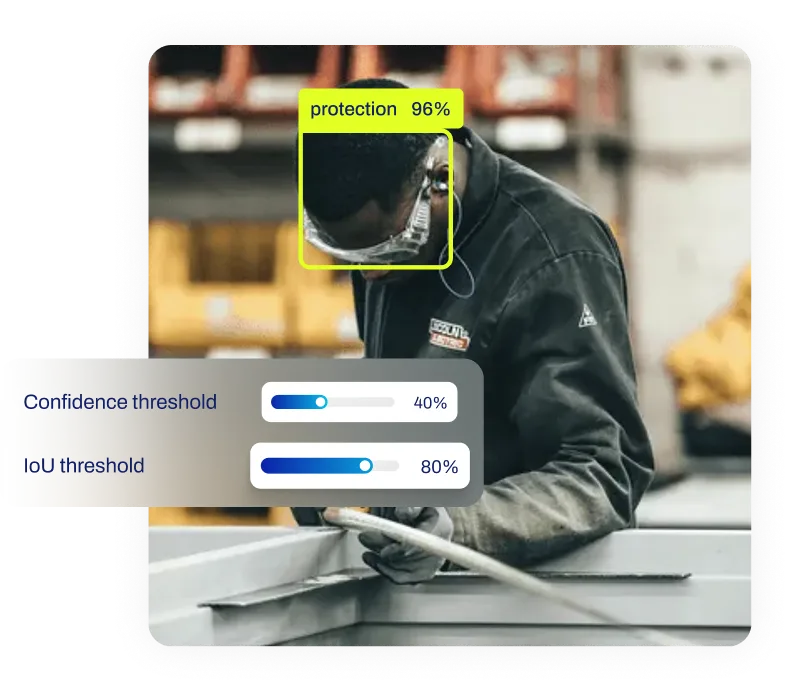

ビジョンエージェントの実装

スウォームを展開するには、各エージェントは通常、低電力ハードウェア上で実行可能な高速で効率的なモデルを必要とします。

以下の例は、軽量なモデルを初期化する方法を示しています。

YOLO26nモデル を使用している。 ultralytics パッケージ、

群れにおける単一エージェントの視覚能力を表す。

from ultralytics import YOLO

# Load a lightweight YOLO26 nano model optimized for edge agents

# This simulates one agent in a swarm initializing its vision system

model = YOLO("yolo26n.pt")

# Perform inference on a local image (what the agent 'sees')

# The agent would then transmit these results to neighbors

results = model.predict("path/to/image.jpg")

# Print the number of objects detected by this agent

print(f"Agent detected {len(results[0].boxes)} objects.")

群知能の差別化

群知能を関連するAI概念と区別することが重要です:

-

アンサンブル学習との比較:

両者とも複数の構成要素を含むが、

アンサンブル学習は通常、異なる静的モデル(ランダムフォレストなど)の予測を組み合わせて精度を向上させる。

一方、群知能は能動的なエージェントが解空間や物理環境を移動し、相互作用しながら時間の経過とともに

その行動を変化させることを特徴とする。

-

対 進化アルゴリズム:

進化アルゴリズムは、突然変異や交配といったメカニズムを用いて、世代を重ねて個体群を進化させる。一方、群知能(SI)も個体群を用いるが、群れをなす個体は通常、死滅したり繁殖したりしない。個体は仲間からの情報に基づいて学習し、自らの位置を適応させる。このプロセスはスティグマジーとして知られる。

協働型AIの未来

ハードウェアが小型化し、

モノのインターネット(IoT)が

拡大を続ける中、群知能は分散型自動化において

極めて重要な役割を担う。

Ultralytics ツールUltralytics 、

チームがデータセットを管理し、

デバイス群へ容易に展開可能なモデルを

訓練することを可能にすることで、

この未来を実現する。これにより、

高度な群ロボット工学や自律走行車に

必要な同期化された「集合知」が

実現される。

.webp)